西山厚先生仏教連続講座

「心ひかれる仏教の話」 西山厚先生連続講座

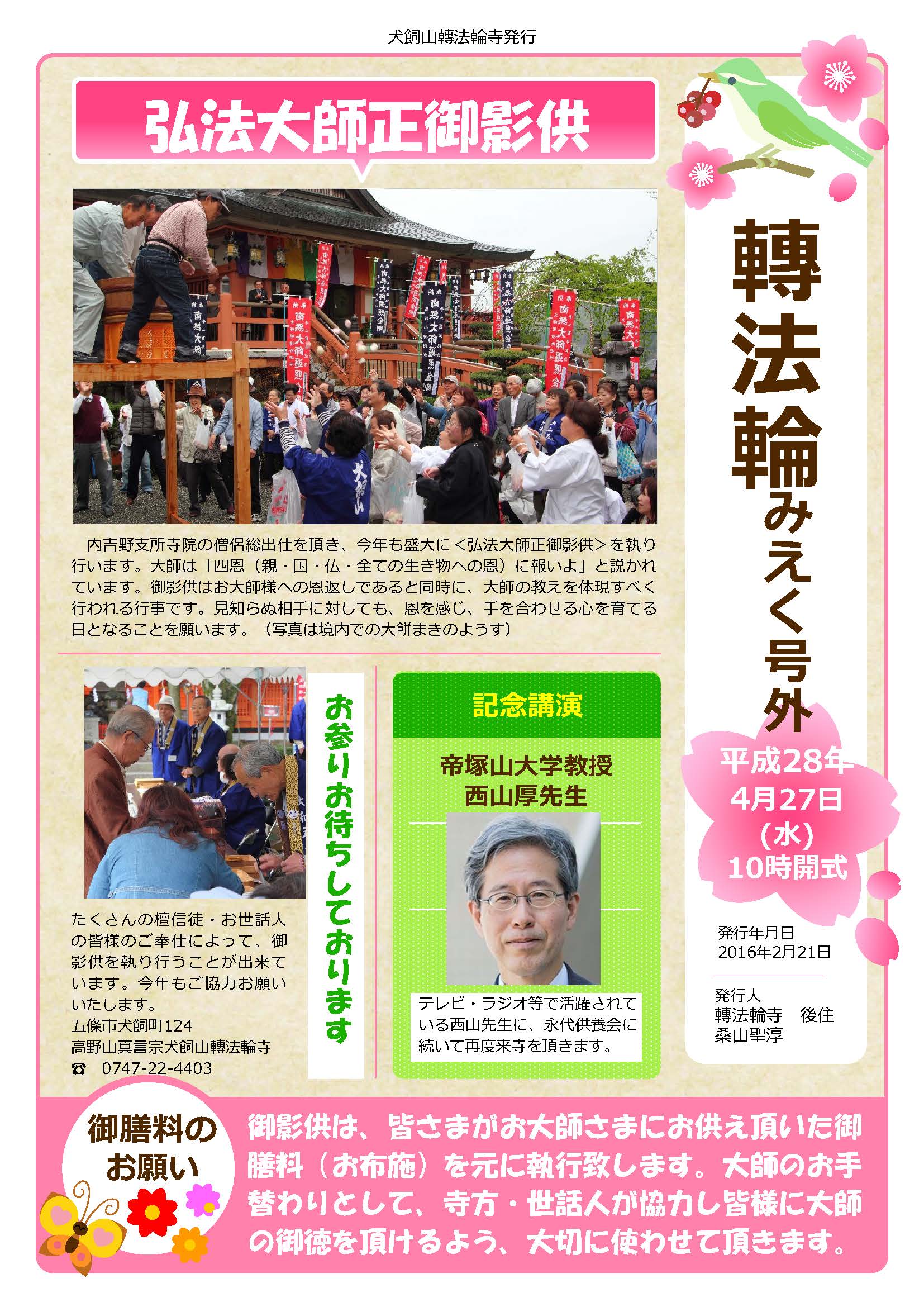

講師:帝塚山大学教授 西山厚先生

【プロフィール】

帝塚山大学教授、元奈良国立博物館芸部長。仏教を「生きた言葉で伝える」モットーに、多くのテレビ・ラジオ等に出演中。

著書 『語りだす奈良 ~118 の物語~ 』(ウェッジ)、『仏教発見!』(講談社現代新書)、他多数。

<日時・講義内容>

- 第1回講座 6月3日(土)「東大寺の大仏に込められた祈り」

- 第2回講座 12月10日(日)「観音菩薩に会う」

いずれも13時開講予定です。<12:30開場、13:00開講、15:30終了予定>

<場所>

犬飼山轉法輪寺 大教堂2階 ◎駐車場有 住所:奈良県五條市犬飼町124番地

<受講料>

- 事前申し込みの場合、2講座で1,000円です。※お申込み頂いた方に受講証を郵送いたします。

- 当日申し込みの場合はいずれも1講座1,000円と致します。

<定員>

80名

<申し込み方法>

2017西山厚先生連続講座申し込み(←PDFファイルが開きます)

パンフレットの裏面が申し込み書になっています。

PDFデータを印刷して頂き、郵送・FAX、もしくは直接申込用紙をお持ちください。パンフレットは寺務所でもご用意しております。

みなさまのお申し込みをお待ちしております!!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

<リンク>

西山先生のテレビ出演動画が、こちらからご覧いただけます!

NHKオンライン奈良放送局

「西山教授の仏教よもやま話」

http://www.nhk.or.jp/nara/program/yomoyama/log/log_index.html